Petróleo y Geopolítica.

Por Carlos Mendoza Pottellá

Abordar el tema propuesto con este título

obliga a una exploración del proceso histórico que ha determinado las

características contemporáneas de la industria del petróleo y su inserción en

el escenario geopolítico global, entendiendo como tal, el espacio en el que se

dirimen los intereses contradictorios de los Estados nacionales, sean grandes

potencias o no. Al hacerlo, consideramos también ineludible hacer referencia a

los procesos y conflictos económicos que determinan la dinámica interna de esa

industria y condicionan el comportamiento de los protagonistas del mencionado

escenario. Todo ello a partir de la concepción que compartimos en cuanto a la

determinación que en última instancia ejercen los intereses económicos en las

decisiones políticas de las naciones, pero sin desconocer la autonomía de la

política en general, en tanto que ella es producto de decisiones de colectivos

humanos cuyas motivaciones, ideológicas, históricas, étnicas, van más allá de

lo meramente económico. Y esto es aplicable, con mayor razón aún, a la

geopolítica, porque trata de relaciones de soberanía, poder y dominación.

La industria del petróleo tal como la

conocemos hoy, en cuanto a sus productos específicos y sus usos energéticos, surge hace poco menos de 160 años al calor del

crecimiento de las necesidades de alumbrado nocturno impuestas por la expansión

e intensificación del desarrollo industrial capitalista, inicialmente en

Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo.

La historia de esa industria fue también la

del proceso de monopolización y el surgimiento de los trusts en ese país, que en el caso emblemático del Standard Oil Trust

de John D. Rockefeller llegó hasta controlar, hacia 1880 el 80% de esa

industria. Su posterior desmembramiento en 33 compañías, por efecto de las

leyes anti trust y la concentración de los capitales controlados por el trust original en cinco de ellas,

forman parte de las incidencias, ampliamente documentadas que darán forma

general al capitalismo monopolista en los Estados Unidos.

De lo anterior se infiere

que ese proceso se inicia y evoluciona en una fase específica del desarrollo

socioeconómico: el capitalismo monopolista, del cual es coetáneo y de cuya

evolución e implantación global es simultáneamente tributario y motor fundamental.

Del kerosén y el alumbrado,

esa industria pasa a la gasolina y al gasóleo (diésel), los cuales, con el motor de combustión interna -inventado justamente por la preexistencia de

esos líquidos combustibles con tendencia a la explosión espontánea- liberarán al transporte de las vías férreas y del

carbón, amén de convertirse en la energía que moverá aviones, tanques y acorazados.

Y es con esas características y con la evolución

técnica subsiguiente que irrumpe en la historia, durante la Primera Guerra Mundial,

la destacada significación geopolítica del petróleo. Los cronistas de la época

reseñan eventos pioneros y paradigmáticos, como las resoluciones del Primer

Lord del Almirantazgo británico a partir de 1911, Winston Churchill, de promover la fabricación

de tanques, desarrollar la aviación militar y sustituir todas las unidades

acorazadas de la flota imperial movidas por calderas de carbón por otras

dotadas de motores diesel. Y eso sucede en pleno apogeo del capitalismo

monopolista de Estado, en su fase

superior, imperialista, como la

caracterizaran Lenin y otros pensadores contemporáneos de ese momento. [1]

La “guerra del petróleo”

entre las mayores corporaciones petroleras de las primeras décadas del Siglo XX,

que tuvo como principales protagonistas a los ya para entonces mayores

consorcios globales, Standard Oil of New Jersey y Royal Dutch Shell, y que determinó

la desaparición de centenares de empresas medianas y pequeñas, amén de la emergencia del cartel de las “siete hermanas”, estuvo mediada siempre por la intervención de las dos grandes

potencias imperiales de la época: Inglaterra y los Estados Unidos.

De hecho, la constitución

del cartel petrolero internacional en 1929 y el reparto entre los integrantes

del mismo de los más promisorios territorios del derrotado Imperio Otomano, fue

promovida y apadrinada por los dirigentes de esos dos Estados y sus aliados,

vencedores de la Gran Guerra y regentes de los “protectorados” coloniales

resultantes. Ello dio lugar a la aparición de subconjuntos de las siete

hermanas y la Compañía Francesa de Petróleos, cuyos nombres lo dicen todo: Arabian

American Oil Company (Aramco), Irak Petroleum Company, Anglo Persian Company,

Kuwait Petroleum Company:

“La Texas Company, la

Standard de California, la Standard de New Jersey y la Socony Vacuum son las

dueñas de la Arabian Oil Company (Aramco), con derechos exclusivos a los

yacimientos bajo las arenas de Arabia. Estas cuatro compañías, junto con la

Gulf, son los miembros norteamericanos del consorcio que se adueñó del 40% de

los intereses Anglo-Iranios en Irán. La Standard de California y la Texas

Company poseen el petróleo de Bahrein y

controlan los recursos de esa isla en el Golfo Pérsico ; también manejan a la

Caltex, con producción en las Indias Orientales y mercados por doquiera. La

Standard de Nueva Jersey y la Socony Vaacum son dueñas de la Standard-Vaacum,

que produce y comercia a través del Hemisferio Oriental. La Gulf se ha echado

un socio extranjero: la Anglo-Iranian, para el ajustado comercio de Kuwait, ese

fantástico jequeato extraído directamente de Las Mil y Una Noches, el más rico

y concentrado campo petrolífero del mundo. La Standard de Nueva Jersey y la

Socony Vaacum se dieron las manos con la Royal Dutch Shell y la Compagnie Française

de Petróles para controlar la producción de Irak. La Standard de Nueva Jersey,

por sí misma, controla la Creole y la Lago, que entre ambas producen y refinan

casi la mitad de la dorada avalancha de Venezuela; es también socio dominante -con la Gulf y la

Shell- del 99% de la producción venezolana. Y el estado de Texas no tiene sino

el rango de otra colonia de la Jersey, con la Humble señoreando como virrey”. [2]

Como

lo documenta una extensa bibliografía en todos los idiomas [3],

la industria del petróleo se convirtió en el negocio por el cual se llegaron a producir a

mediados del siglo XX más de la mitad de

las transferencias de divisas entre las naciones y cuyos productos ocuparon también más de la

mitad de los buques que surcaban los siete mares: el mayor negocio del mundo

por su volumen y rentabilidad, en torno al cual pujaban los mayores poderes políticos,

económicos y –desde luego- militares de la Tierra. [4]

Si el

petróleo devino elemento vital, base energética fundamental del desarrollo

industrial, esa condición no fue el resultado necesario del simple desarrollo

tecnológico y, por el contrario, es uno de los condicionantes del modelo de

acumulación capitalista contemporáneo. Sobre ese rol energético se levantó la

mayor acumulación concentrada de poder económico y político no estatal de mediados de ese siglo: el Cartel Petrolero

Internacional, las siete hermanas que usufructuaron casi exclusivamente durante

décadas la circunstancia de monopolizar una fuente de energía global, cuyos

costos de extracción estaban muy por debajo de los de las otras alternativas. Según

el ya citado Harvey O'Connor, las "siete hermanas" y otras tres

corporaciones petroleras "independientes" se ubican dentro de las 17

corporaciones manufactureras multimillonarias, siendo la Jersey la mayor de

todas.

Esas

posiciones, referidas por el autor citado a mediados de los años 50 se mantienen,[5]

con modificaciones procedentes de los procesos de consolidación de algunas de

ellas (Exxon-Mobil) y la desaparición de la Gulf en medio de un proceso de

fusiones, hasta nuestros días, como lo registran todos las ediciones de la

Revista Fortune dedicadas a presentar

las 500 mayores corporaciones industriales desde 1955. Todavía en 1975 seis de

las integrantes originales del cartel aparecían entre las 14 mayores

corporaciones norteamericanas. Para 2005, por ejemplo, según el índice Global

500 de esa revista, también 6 de las doce mayores corporaciones mundiales eran

petroleras: BP, Exxon-Mobil y Royal Dutch Shell ocupan los puestos 2, 3 y 4,

mientras que Total, Chevron-Texaco y Conoco-Phillips, están en los puestos 10,

11 y 12. En 2011, Exxon-Mobil, BP, Shell y Chevron se ubican entre las 10

primeras de esas corporaciones, las cuales incluyen la novedosa presencia de

dos corporaciones petroleras chinas: Sinopec y China National Petroleum.

El

petróleo se convirtió desde un principio en un gigantesco portador de renta

diferencial y absoluta. Las luchas que se desataron en torno a él fueron de

magnitud geopolítica, como ya mencionamos, por el poderío que comportaba su

control como bien de importancia estratégica, pero también, desde el punto de

vista estrictamente económico-mercantil, fueron desatadas por las voluntades corporativas

y nacionales que pugnaban por la apropiación de los beneficios excedentes que

generaban, los cuales se incrementaron durante varias décadas, en la medida en

que su disponibilidad se hacía insuficiente para cubrir la demanda que por él

se generaba.

En

consecuencia, la lucha por la apropiación de esos beneficios excedentes fue

también la esencia del conflicto entre las clases dominantes internas

–semifeudales o incipientemente capitalistas- de los países poseedores de los

yacimientos petroleros, parapetadas tras sus respectivos Estados y las

compañías petroleras internacionales con el apoyo y sustento de las grandes

potencias capitalistas.

Como

muestra de este aserto, hemos de citar

los casos de México y Venezuela, países pioneros en cuanto a la circunstancia

de ser escenarios receptores de la geopolítica petrolera desde sus inicios como

productores, como se evidencia en los siguientes eventos emblemáticos:

El de

la compañía asfaltera New York & Bermúdez[6],

que para eludir la exigencia de cumplimiento

que hacía el gobierno de principios del Siglo XX de los pagos acordados e

incumplidos por dicha empresa desde sus inicios en 1880, financió a la

“Revolución Libertadora” del banquero Manuel Antonio Matos contra el Presidente Cipriano Castro, con la cual

se desató la última y sangrienta guerra vivida por Venezuela, con saldo de

miles de muertos, entre 1902 y 1903. Esa conflagración fue "aliñada",

además, por el bloqueo en 1902 de los principales puertos del país por potencias

Europeas (Alemania, Italia e Inglaterra) para cobrar deudas. [7]

Esta constituyó la primera puesta en escena de lo que sería el patrón de

relaciones neocoloniales de Venezuela con las grandes potencias y sus

corporaciones en todo el siglo XX y principios del XXI.

Las

controversias generadas por la nacionalización petrolera impulsada por el

Presidente Lázaro Cárdenas en 1938, las cuales se multiplicaron en presiones y

amenazas internacionales, particularmente de Estados Unidos, Inglaterra y

Holanda, países metropolitanos de las empresas expropiadas, llegando hasta la

ruptura de relaciones diplomáticas del Reino Unido con ese país, pero sobre

todo, y con consecuencias de muy largo plazo, con sabotajes a las instalaciones

nacionalizadas y boicot a la producción petrolera mexicana. Nuestro ya citado

Harvey O'Connor dedica un capítulo de su segunda obra, Crisis Mundial del Petróleo, a reseñar estas incidencias: "México, el abanderado". [8]

El

golpe militar contra el Presidente Rómulo Gallegos en 1948, también de factura

petrolera, por el asomo de no otorgamiento de nuevas concesiones y el intento

de cobrar la regalía petrolera en especie y su venta directa por el país –lo

que hubiera significado una intervención en el mercado monopolizado por el

cartel de la siete hermanas-, políticas impulsadas por el Ministro de Fomento

de la época, Juan Pablo Pérez Alfonzo. De hecho, según O'Connor, la ofensa ya

estaba consumada, pues el gobierno había

logrado vender ciertas remesas de crudo a precios superiores a los que

registraban las compañías y llegó a negociar un acuerdo de trueque con

Argentina, en virtud del cual se

recibieron 5.000 toneladas de carne congelada a cambio de 2.000.000 de barriles

de petróleo. [9]

y [10]

La

generación de excedentes en la industria petrolera ha sido una materia objeto

de estudio desde múltiples ópticas y perspectivas para poder definir el

carácter y significación económica de tales antecedentes. Capital, renta o

beneficio; renta absoluta o diferencial [11]

la cuestión no está definitivamente

resuelta, pero lo esencial estriba en el hecho mismo de la generación constante

en el siglo XX de ese excedente en la industria petrolera y en los resultados

de la lucha que se ha entablado por su control y reparto. En este sentido

consideramos que la pugna por la renta petrolera ha sido la base del modo de

articulación existente entre los agentes económicos en conflicto dentro de esa

industria.

En

general compartimos el enfoque que considera a la industria petrolera,

protagonista esencial del proceso que analizamos, como el conjunto de capitales

públicos y privados, nacionales e internacionales, invertidos en todas las

fases del proceso productivo que termina en los derivados primarios del

petróleo: gasolina, kerosén, gasoil, fuel-oil, etc. Ese enfoque parte de la constatación

del carácter global de dicha industria y de la existencia en su seno de una

dinámica de la desigualdad entre dominadores y dominados en la creación y

apropiación de la renta petrolera, motor de dicha industria:

La

puesta en marcha del proceso de producción de la industria petrolera por parte

del capital petrolero permitirá la creación de la renta petrolera, y las

condiciones de instrumentación de este proceso de producción determinarán, en

última instancia, el monto absoluto de la renta petrolera, así como las partes

relativas de esa renta percibidas por el capital petrolero, sus Estados

metropolitanos, en donde radican los consumidores por excelencia y los Estados

periféricos, dependientes, bajo cuyo subsuelo se encuentran esos hidrocarburos.

Ahora bien si, como ya

mencionamos, con la Primera Guerra

Mundial el petróleo revela su gran significación estratégica, derivada de su

carácter de combustible de la maquinaria bélica moderna y, como tal, objeto y

motivación de la geopolítica de las grandes potencias de entonces, pasadas la

Gran Depresión y la subsecuente Segunda Guerra Mundial, el petróleo emerge como

la fuente energética por excelencia de una sociedad que se define a sí misma

como automovilístico-petrolera, en mención de los sectores industriales que van

a convertirse en los ejes dinámicos del desarrollo capitalista imperante en los

años subsiguientes.

Pero una vez más, fueron

decisiones geopolíticas, impuestas por las potencias que emergieron triunfantes

de esta guerra, las que determinaron esa condición para los hidrocarburos

líquidos, como pilar energético de un sistema político económico global organizado

por ellas. Es así como, desde los primeros años

de esa segunda postguerra, el capitalismo vivió uno de sus más prolongados

períodos de expansión.

Una

expansión que tuvo como sustento, en lo político, la constitución de unas Naciones Unidas

férreamente controladas por las potencias vencedoras integradas en su Consejo

de Seguridad, que parte en lo económico del Plan Marshall para la

reconstrucción de Europa y Japón y se fundamenta en los acuerdos de Bretton

Woods (Nueva Hampshire), de julio de 1944, donde se trazan las líneas maestras

de lo que sería el nuevo sistema monetario internacional con el dólar base del

nuevo patrón "oro-cambio modificado", respaldado por el poderío, que

permaneció intacto durante la guerra, del aparato productivo estadounidense.

Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sistema de paridades

fijas-flexibles, libre convertibilidad y mecanismos compensatorios para los

países con déficits de Balanza de Pagos, tipo derechos especiales de giro, DEG,

son parte del instrumental financiero de una política económica basada en la

intervención estatal reguladora y dirigida a garantizar la expansión económica

según las fórmulas keynesianas de contención de las crisis de superproducción y

promoción del “welfare state” intensificador del consumo y amortiguador de las

peligrosas tendencias socializantes, amenazadoras entonces por la implantación del

sistema socialista que, después de 1949, con la incorporación de China, cubría

ya más de la cuarta parte del globo

Tal

como acabamos de referir, en la base productiva de esa expansión se encuentran

como generadores fundamentales las gigantescas corporaciones industriales

integradas que monopolizan los rubros productivos que se van a convertir en

sectores punta de ese desarrollo: petróleo, automotores, metalurgia,

electrodomésticos, química-petroquímica.

En

estos sectores, siguiendo la dinámica natural del modelo de acumulación

capitalista, la acentuada y creciente concentración y monopolización se cumple

con sucesivos y concomitantes aumentos de la productividad del trabajo,

mediante la incorporación de una tecnología cada vez más capital-intensiva y

consumidora dispendiosa de energía fósil que se sabe barata y se suponía

inagotable para todo efecto práctico, pues se avizoraba entonces –con exagerado

optimismo- una sustitución en el largo plazo por una energía atómica más barata

aún. Y se sabía barata también porque, precisamente, otro de los fundamentos

del sistema capitalista de postguerra siguió siendo el mantenimiento de un

patrón de relaciones económicas especiales con la periferia subdesarrollada,

según la cual ésta era la fuente de

materias primas baratas y siempre en baja, a la vez que mercado para bienes

manufacturados cada vez más caros, "tijeras

del intercambio", intercambio desigual… Lo cierto es que el petróleo fue

una de esas materias primas consumidas cuantiosamente y pagada a precio vil.

Pues

bien, este renovado sistema de explotación nacional e internacional en

beneficio del centro capitalista y en particular de sus grandes corporaciones

funcionó "aceitadamente" durante casi tres décadas, a tal punto

que...

"Llegó a tomar

carta de nacionalidad la creencia de que el keynesianismo y la planificación

habían dado a los sacerdotes del capital instrumentos infalibles para evitar la

crisis y dominar rápidamente las inflaciones y las recesiones. Por ello ha

habido tanta incredulidad y tanta sorpresa ante el avance de la crisis." [12]

Así

pues, en 1970 se pone de manifiesto una vez más el axioma físico de que no

existe máquina perfecta: las políticas de gasto público deficitario y de

generalización del crédito no dan ya todo el oxígeno necesario a la demanda

global. Se agotan los motores de la expansión.

"En el epicentro

del capitalismo se registraban desde mediados de los 60 síntomas claros de

sobreacumulación y/o infrarealización, como son la caída general de la tasa de

la ganancia, la reducción persistente de la productividad, frente a la

saturación marcada de los principales mercados (automóviles, electrodomésticos,

otros bienes durables)" [13]

La

de 1970 fue la primera gran crisis del modelo económico de la postguerra, se

manifestó en todos los países del centro capitalista y en su periferia más

inmediata. Sus raíces yacen fuera del campo monetario, en la trasgresión de los

límites físicos, de disponibilidad de recursos, por el funcionamiento del

mecanismo expansivo comentado, que determinó una creciente escasez de materias primas básicas, industriales y

agrícolas.

Después

de más 200 años de Revolución Industrial

y de crecimiento de la producción material en los países del centro

capitalista, aún a pesar de las crisis

cíclicas que aquejaron al sistema hasta entonces, a partir del fin de la

Segunda Guerra Mundial ese crecimiento no fue interrumpido ni moderado por

recesiones cíclicas. La Guerra Fría que emergió entonces agravó aún más esas

circunstancias por la explosión de los gastos militares que ella determinó y

que analistas de ese período histórico estimaron en más de 200.000 millones de dólares al año.

El

carácter global de la crisis ya reflejaba en parte el creciente grado de "mundialización" de las relaciones

económicas internacionales, impulsada por la autonomía financiera de las

corporaciones transnacionales, que hicieron cada día más incapaces a los

Estados nacionales -aun los más grandes- de ejercer un real control sobre las variables

económicas claves.

Con

esta apretada síntesis pretendemos destacar la entidad de los procesos que, a

nivel del modelo de acumulación capitalista se desatan a partir de 1970 y que

van a ser rubricados en agosto del siguiente año, al derrumbarse el sistema de

Bretton Woods por la suspensión de la libre convertibilidad del dólar y las subsecuentes

devaluaciones que abren paso a la irrupción de la pesadilla liquidadora del

sueño keynesiano: stag-flation,

estanflación. Estancamiento y mayor desocupación, simultáneamente con la

inflación. Por primera vez desde 1893 Estados Unidos registra un déficit en su

balanza comercial.

Como

lo constataran muchos estudiosos de ese proceso, el índice de la producción

industrial de Estados Unidos, que había mantenido una tendencia creciente desde

1963 hasta la primera mitad de 1969, ya hacia finales de ese año comenzó a

registrar un rumbo descendente que se mantuvo a lo largo de 1970 y que llegó a

su mínimo relativo a finales de ese año, en el cual también el porcentaje de

ocupación de la capacidad de producción industrial llegó a su nivel más bajo.

En

ese mismo año trascendente de 1970 Estados Unidos llega al tope de su

producción petrolera convencional e inicia el descenso de su capacidad

potencial y el incremento de sus

necesidades de importación. La sensación de insuficiencia de los suministros

energéticos comienza a hacerse palpable y crítica: Fuera del caso de Estados

Unidos, en plena decadencia, las inversiones para el sector de producción

petrolera en el resto del mundo occidental sólo aumentaron en un tercio durante

la década de los sesenta, en tanto que

el consumo creció, en ese mismo período, hasta más que duplicarse.

Comienza

para los principales países del centro capitalista industrializado una nueva

realidad, o percepción catastróficamente interesada de la misma, que va a

marcar sus prioridades geopolíticas en el campo energético: la inseguridad del

suministro y la necesidad de garantizarlo

por todos los medios políticos y bélicos.

Proliferaron entonces los pronósticos sombríos

sobre el fin de la era del petróleo: el equipo de planificadores militares de

la Rand Corporation, encabezado por Herman Khan, estima una fecha precisa, 2050,

considerando, sin embargo, un "escenario" posible que adelantaba esa

ocurrencia a 1995 por la emergencia de la temida crisis. Ese pronóstico desató

histerias dentro de los desprevenidos o interesados consumidores de estos

escenarios y estimuló el diseño de políticas aún más agresivas dentro del marco

de la Guerra Fría y el equilibrio nuclear con los soviéticos, hasta llegar, en

tiempos de Reagan, al escenario de "Destrucción Mutua Asegurada" (MAD

por sus siglas en inglés), dentro del cual se inicia el proyecto "Guerra

de las Galaxias" de esa Administración.

En

paralelo y alimentando ese ambiente de crisis que cambiaría el estilo de vida confortable

de los países desarrollados, el Club de Roma, integrado por investigadores

-supuestamente “de izquierda"- de más

de 30 países, adelanta estudios neomalthusianos: en sus textos “Los Límites del

Crecimiento” y “La Humanidad en la Encrucijada” el caos global y las hambrunas

energéticas se avizoran en la posibilidad de que países con un consumo

energético per cápita veinte veces inferior al de los Estados Unidos y

poblaciones totales que en conjunto multiplican por más de 20 a la de ese país,

y siguen creciendo aceleradamente, puedan acceder a un desarrollo industrial

similar. [14]

Directa

o indirectamente estas presunciones motivaron políticas de control poblacional

en la regiones más deprimidas del mundo, pero con perspectivas de una explosión

demográfica, como la India, para la cual se diseñaron proyectos secretos de

vasectomía y esterilización no voluntarias, al igual que las que se promovieron

para los habitantes de Puerto Rico, caso al que se sumaban componentes racistas,

en tanto se trataba de evitar el crecimiento de la población norteamericana de origen latino. Ello, amén

de la promoción de conflictos bélicos locales en Asia y África, que además de

ayudar controlar el crecimiento poblacional, brindaba un buen mercado permanente

para la producción del aparato militar-industrial norteamericano y europeo.

Para

acentuar el carácter crítico de esa nueva realidad, en plena Guerra Fría desde

1949, y con la presencia amenazante de la Unión Soviética muy cerca de las

mayores reservas petroleras del mundo, -construyendo la represa de Asuán en el

Egipto de Nasser y suscribiendo acuerdos financieros y de suministros militares

con Argelia- en el Medio Oriente,

sucedían para ese entonces cosas inusitadas: [15]

Libia

reduce su producción en pugna con las compañías para aumentarles los impuestos

y recabar para sí parte de los incrementos de precios de realización de sus

crudos como consecuencia del continuado cierre del Canal de Suez desde 1967. El

oleoducto Tapline, que transportaba medio millón de barriles diarios, 17% de la

producción de Arabia Saudita en 1969, hasta el Mediterráneo fue roto por un

tractor en mayo de 1970 y el gobierno sirio rehusó permitir su reparación El

petróleo para sustituir estos cortes tuvo que tomar la ruta de dar la vuelta al

cabo de Buena Esperanza y los fletes se fueron a las nubes. Las alternativas de

suministro, Libia, Argelia e Irak no se materializaron en el corto plazo y las

corporaciones internacionales aceleraron

los proyectos en desarrollo para abrir nuevos horizontes productivos en Alaska

y el Mar del Norte. Todo ello generó un conjunto de movimientos de los

principales protagonistas de este mercado que condujo a un incremento de los

precios internacionales del petróleo, de alrededor de 2 dólares el barril, hasta

el nivel del mercado interno estadounidense, cercano a los 4 dólares/bl.

Con

estos elementos y una creciente demanda insatisfecha, se dan las condiciones

para que la OPEP, crisálida durante diez años, emergiera como efectivo órgano

de defensa de sus respectivas participaciones en el excedente petrolero y lo

hace, tal como se anunciaba en 1960 impulsando también los precios de sus

petróleos: el 12 de diciembre de 1970, en su vigésimo primera Conferencia,

realizada en Caraballeda (Venezuela), se resuelve aumentar a por lo menos 55

por ciento el nivel del impuesto sobre la renta y negociar con las compañías

mejores precios para los crudos del Golfo Pérsico. Cinco días después el

Congreso venezolano faculta al Ejecutivo Nacional para fijar unilateralmente

los valores de exportación para fines fiscales, esto es, las bases para el

cálculo del impuesto sobre la renta, para el cual se establece una tasa única

del 60 por ciento. Dos meses más tarde, el 4 de febrero de 1971, la fijación

unilateral de precios cotizados se convierte en norma generalizada para toda la

OPEP (XXII Conferencia).

Al

cabo de muchos forcejeos, cabildeos en la Casa Blanca, viajes de Subsecretarios

y abierta coordinación del Cartel en la estrategia de las compañías, éstas se

ven forzadas a firmar, el 14 de febrero del 71, el Acuerdo de Teherán con los

productores del Golfo Pérsico y el 2 de Abril de ese mismo Año el de Trípoli,

con Libia. En ambos se establecen aumentos de los precios vigentes y se acuerda

una escalada para el futuro.

“La situación energética americana como explicación de

la crisis constituye un hecho bastante extraordinario en la historia económica:

en efecto, en cuanto al problema del precio de los crudos, había una identidad

de intereses completa entre el imperialismo dominante y los países

subdesarrollados exportadores de crudos. Sacando tajada de esta situación, los

Estados Unidos animaron las reivindicaciones de los países productores

polarizándolas en algunos puntos: precios, devaluación del dólar y

participación, en tanto que utilizaban todos los recursos para neutralizar

otras reivindicaciones más peligrosas, como el control de la producción y la

reinversión en el mismo país. Este aspecto de la crisis quedó completamente

enmascarado por una escenificación hábil que presentaba la imagen de unas

negociaciones difíciles y tormentosas. Todo estaba prácticamente decidido de

antemano, pero la prensa y la opinión internacional se dejaban mistificar por

un suspense de comedia”. [16]

Ya

en su número de marzo de 1971, Petroleum

Press Service una revista

especializada afecta a los intereses de las corporaciones, reconoce:

"Es evidente, tras los acontecimientos de los

últimos meses, que el mercado favorable al comprador ha terminado y que los

precios del petróleo van en todas partes a subir hacia el nivel de los os Estados

Unidos." [17]

Y

tenía fundamento esa predicción, como ya hemos visto, por cuanto las

incidencias inusitadas no cesarían en el convulsionado mundo petrolero. La

Conferencia de la OPEP reunida en Beirut en septiembre de 1971 aprueba una

resolución sobre la urgencia de una más efectiva participación de sus miembros

en el negocio petrolero. La erosión de los ingresos de dichos países por las

fluctuaciones del dólar fue el acicate de esa resolución, en cumplimiento de la

cual iniciaron conversaciones con las compañías que devinieron en una instancia

más de la lucha por la renta petrolera: Después de los "intensos debates"

que Chevalier ridiculiza, se acuerdan incrementos de los precios cotizados en

un 8,49%.

Pero

la participación efectiva también fue concebida como adquisición por parte de

los países productores de porciones significativas de los activos de las

compañías concesionarias. Esta idea, rechazada en primera instancia por las

empresas y los gobiernos de los países industrializados por considerarlo un

cambio radical en la naturaleza de las relaciones y en el balance de poder

entre ellos y los países productores

fue aceptada finalmente dadas las nada favorables circunstancias geopolíticas

en proceso, como "la alternativa

menos peligrosa".

De

hecho, el panorama parecía entonces

desfavorable para los interesas transnacionales, pues ya se habían producido nacionalizaciones

no pactadas: en febrero de 1971 Argelia tomó el control de su mercado interno y

creó a la Sonatrach, compañía estatal que posteriormente asumiría la propiedad

de las empresas concesionarias. En diciembre del mismo año Libia comenzó un

proceso de nacionalizaciones escalonadas, partiendo de las más pequeñas concesionarias

y en junio de 1972 se produjo la nacionalización de la Irak Petroleum Company.

Son

evidentes, entonces, las circunstancias

conflictivas que obligaron a la suscripción, en octubre de 1972, del

"Acuerdo General Participación", propuesto por los representantes del

Cartel Petróleo Internacional a los países productores del Golfo Pérsico,

mediante el cual a esos países se “les otorga”, previa justa indemnización,

desde luego, una “participación” en el capital accionario de las industrias

implantadas en sus países por las corporaciones extranjeras. Arabia Saudita y

Abu Dhabi aplicaron el acuerdo en diciembre de ese mismo año: se fijó una

participación inicial de 25 por ciento, la cual entraría en vigencia el 1° de

enero de 1973 y permanecería constante hasta el 31 de diciembre de 1977. A

partir de esta fecha el porcentaje de participación se iría incrementando hasta

llegar a un 51% para el 1° de enero de 1982. Un proceso paulatino que ya estaba

siendo superado por la realidad y que

luego sería dejado de lado al producirse

nacionalizaciones integrales en

cada uno de esos países.

El Acuerdo General de Participación,

limitado a las operaciones de exploración y producción, constituyó el primer

gran ensayo de una fórmula substitutiva del régimen concesionario. En él están

prefiguradas todas las características que van a ser plasmadas con virtuosismo

en la nacionalización petrolera venezolana y que garantizan el mantenimiento de

las relaciones dependientes establecidas anteriormente entre el Cartel y los

“Estados petroleros”: además de ser

resarcidas con largueza con un inflado “valor en libros” de los activos

cedidos, las compañías obtuvieron prioridad para comprar la proporción de la

producción que correspondería desde entonces a los países, a los precios que

fueran convenidos en cada oportunidad. En la mayoría de los acuerdos y

nacionalizaciones parciales o totales que se realizaron en el Medio Oriente a

partir de entonces los consorcios mantuvieron intacto su control sobre la

comercialización internacional y suscribieron convenios de asesoría y

asistencia técnica.

En verdad, desde

hacía ya tiempo, y haciendo referencia a la inestabilidad del Medio Oriente y

la creciente severidad de los instrumentos fiscales de los Estados petroleros,

habían comenzado a aparecer estudios de voceros del gran capital petrolero

internacional y de las agencias estratégicas de las principales potencias

capitalistas sobre la necesidad de barajar el juego, de repartir de nuevo las

cartas para explorar nuevas opciones. Es así como se conocen las primeras

propuestas internacionales de nuevos tratos petroleros.

De 1969

data un proyecto, recogido en un trabajo publicado en 1974,[18]

en el cual se exponen, entre otras cosas, las conveniencias de dejar la fase de

producción en manos de países que no tendrían otros con quienes dirigir esa

industria que no fueran los hombres formados por las compañías, imbuidos y

comprometidos con su cultura e intereses corporativos y fieles garantes, por

eso mismo, del mantenimiento de nexos con sus casas matrices. Además, siempre urgidos de obtener mayores ingresos

forzando la producción, los gobiernos

"nativos" no observarían la disciplina requerida para mantener

precios altos. En particular, hemos de señalar que desde esos años sesenta, la

concesionarias petroleras iniciaron en Venezuela un programa de “venezolanización” de la gerencia, cuyos

frutos cosecharían a partir de 1976, Otro destacado analista petrolero,

Secretario de Energía de Nixon por más señas, advertía en 1973, sobre de los

peligros del creciente nacionalismo árabe y postula la apertura de esa olla a

punto de explotar, sin que ello signifique, en verdad, una pérdida apreciable

de control real sobre el negocio. [19]

Todo lo

anterior se va a convertir en fundamento del ya citado “Acuerdo General de

Participación” de 1972 y luego de la “nacionalización” petrolera venezolana de

1976. Las circunstancias de esta estrategia gatopardiana las describíamos en un

texto publicado originalmente en 1983, pero que actualizamos al 2003, con

ocasión del golpe petrolero de ese año:

Así pues, la “nacionalización”, evento

culminante de esa política petrolera, plasmó, en realidad, el estado de las

fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia

secular, también en esa oportunidad terminó por triunfar el partido de la

asociación transnacional. De una manera tal que, al cabo de un forcejeo

trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto: un pacto

laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la ampliación, en

extensión e intensidad, del control transnacional sobre el petróleo venezolano.

[20]

Las

implicaciones geopolíticas de los procesos referidos, dos capítulos de una

misma estrategia, van a modificar radicalmente el escenario de interacción

entre los polos de las relaciones petroleras globales, “productores” y

“consumidores”, como candorosamente son agrupados, con la interesada mediación de las corporaciones transnacionales.

Pero

esas relaciones va a tomar un cariz conflictivo en el ínterin de las dos fechas

citadas: En una escalada de las permanentes tensiones que se suscitaron en el

Medio Oriente a raíz de la implantación de un Estado judío en tierras

palestinas, el 6 octubre de 1973, día del Yom Kipur, Siria y Egipto atacan a

Israel. La guerra iniciada ese día es ganada por este país con el apoyo de las

principales potencias capitalistas, lo cual determina, a su vez, que la

Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) decreten, el 26

de ese mismo mes, un embargo petrolero contra esas potencias.

Estos

eventos, unidos a la elevación de los precios del petróleo el año siguiente,

agudizaron aún más la percepción de inseguridad del suministro energético por parte de los miembros de la Organización

de Cooperación y Desarrollo Económico que agrupa a los principales países

industrializados y consumidores por excelencia de petróleo importado. Ello condujo a la constitución, por parte de

esta Organización, de la Agencia Internacional de Energía como instrumento

coordinador de las políticas para garantizar el flujo constante de energía a

esos países.

Estas

circunstancias fueron referidas en un reciente trabajo de un think tank

geopolítico de la capital estadounidense en los siguientes términos:

La crisis empujó a la energía hacia el centro

de la estrategia estadounidense, de todas formas, entre otras cosas, ayudando a

estimular la innovación en instituciones internacionales. “La crisis energética

nos despertó frente a un nuevo reto que requerirá tanto un pensamiento creativo

como cooperación internacional en función de preservar nuestro bienestar

colectivo” decía Henry Kissinger. Como Secretario de Estado norteamericano

impulsó el establecimiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en 1974

como un club de importadores de energía que balanceara el poder negociador de

los exportadores de petróleo. Bajo el liderazgo estadounidense esta nueva

institución fue creada rápidamente y con un amplio rango de poderes, con una

junta directiva acreditada para tomar decisiones que comprometerían a sus países.

Por cuarenta años ella se ha mantenido el principal centro de cooperación

energética de los países industrializados.[21]

La AIE

surge así como una agencia de los Estados consumidores e importadores netos de

petróleo, enfrentados a los productores agrupados en la OPEP y un tanto deslindados de sus antiguas

corporaciones petroleras norteamericanas e inglesas, que comienzan a ser

tildadas de transnacionales, en gran medida por su comportamiento indefinido

durante el embargo petrolero árabe.

Sus

objetivos iniciales fueron formulados como los principios de ahorro y sustitución. Ahorro de energía

en general y de petróleo en particular, promoviendo la sustitución de los

hidrocarburos líquidos por otras fuentes de energía y, en particular, del

petróleo OPEP por petróleos procedentes de cualquier otra fuente. Aparece así en

las estadísticas globales esa nueva agrupación de países productores: los

No-OPEP.

Hasta

hoy en día, las políticas coordinadas por la AIE desde 1974 están dirigidas a

mantener a raya la capacidad de la OPEP para incidir en la determinación del

precio del crudo. Cumpliendo al pie de la letra los principios enunciados, los

pronósticos anuales de la Asociación prefiguran un mundo en el cual toda

demanda incremental será suplida por crudos procedentes de países No-OPEP. Así

lo refleja la estructura de sus escenarios, en los cuales se estima la tasa de

crecimiento de la economía global para un determinado lapso, de allí se deduce

la demanda que correspondería a ese crecimiento y a partir de ella se calcula

el suministro requerido, que comienza por la estimación de la oferta No-OPEP y

la producción de líquidos del gas natural de la OPEP, rubros que se tratan como

datos de partida. La suma de esas fuentes se resta de la demanda estimada y esa

diferencia es conocida como call on Opec, el petróleo que se le

demandará a la OPEP.

Precisamente,

en el siguiente cuadro de la AIE se puede observar el funcionamiento de esa

manera de pronosticar el futuro, según la cual, desde 2012 hasta el 2018, sólo

se requerirán 250.000 barriles diarios adicionales de la OPEP, en desmedro de

los megaproyectos que se diseñan en muchos de sus miembros, en particular, Venezuela e Irak, y sin contar

las capacidades cerradas que por causas ajenas al mercado se encuentran en el

propio Irak, Libia, Irán y Nigeria. Según los prospectos de la AIE la apertura

de esas nuevas producciones alimentaría la capacidad cerrada en la OPEP, rubro

que hasta ahora había sido considerado como un factor de estabilidad de los

precios en un "nivel aceptable" para el mercado global y que, como se

observa en el cuadro, se ubica en las cercanías de los 7 millones de barriles

diarios promedio durante los años del escenario.

Volviendo

al hilo histórico de nuestra exposición, diremos que en verdad, la civilización

automovilístico-petrolera de 1946 a 1970 se había desbordado en un

sobredimensionado consumo energético, acorde con los intereses de las mega

corporaciones de ambas industrias, que no por casualidad se encontraban dentro

de las 10 mayores del mundo: se abandonaron tecnologías energéticamente

eficientes, al punto de que estudios realizados en esos años críticos

constataban que en las ramas industriales donde se consumía las mayores magnitudes

de energía por tonelada de producto (vidrio, papel, aluminio, hierro y

petróleo) existían tecnologías, dejadas de lado, con las cuales se podrían

ahorrar entre un 30 y un 60 por ciento de ese consumo unitario. De hecho, el

desarrollo de automóviles cada vez más pesados y más potentes, con descuido de

su eficiencia energética, involucró también una involución en este aspecto, al

pasar de los 17 kilómetros por litro de gasolina de rendimiento de un Volkswagen en 1936 a los 4,1 km/litro alcanzados

por los potentes motores de un Grand Torino o un Fairlane 500 en 1971 que, en

“compensación”, prácticamente saltaban desde cero hasta 100 kilómetro por hora

en cuestión de segundos.

Dramatizando

las circunstancias del referido crecimiento exponencial del consumo petrolero,

el Presidente Carter comenzaba su Mensaje de la Unión del 18 de abril de 1977

advirtiendo que trataría un asunto

desagradable, un problema sin precedentes en la historia de los Estados Unidos,

un reto vital comparable al de una guerra preventiva, que si no se resolvía en

poco tiempo empeoraría hasta el próximo siglo: la crisis energética

"El mundo consume hoy

cerca de 60 millones de barriles de petróleo diarios y la demanda aumenta cada

año cerca del 5%. Esto significa que sólo para mantener ese ritmo necesitaremos

una nueva Texas cada año, una nueva Alaska cada nueve meses o una nueva Arabia

Saudita cada tres años. Obviamente esto no puede continuar. [22]

Todo lo

anterior configuró, además, una nueva etapa geopolítica, en la que la seguridad

del suministro energético, fundamentalmente petrolero, se convierte en la

principal preocupación y motivo del accionar político y militar internacional

de las grandes potencias capitalistas, en particular de los Estados Unidos.

Ello es obvio al revisar el conjunto de conflictos bélicos en los que se

involucran esas potencias en el Medio Oriente y sus alrededores.

Esta

era geopolítica, en la cual todavía nos encontramos, es coetánea con los

procesos económicos críticos y transformaciones estructurales que se han

producido en el seno del capitalismo contemporáneo al calor de la renovada

preeminencia que adquieren los dogmas neoliberales después del agotamiento de

los mecanismos keynesianos de regulación en los años 70 y particularmente,

después del colapso de la Unión Soviética y su sistema de “democracias

populares”.

Este es

un hito geopolítico trascendental que modificará todas las relaciones de poder

internacional y particularmente las vinculadas con el control de las fuentes de

energía y en especial de los hidrocarburos. Ello se manifiesta localmente en

cada uno de los países petroleros (los “periféricos” y subdesarrollados poseedores

de los yacimientos). Para el caso de Venezuela, escribíamos entonces lo

siguiente:

En materia de política petrolera venezolana,

las vigentes tendencias hacia la globalización de la economía se manifiestan a

través de una peculiar apertura que, en general, tiene características

similares a las que se registran en otras ramas de la economía: se trata del

regreso a los viejos y buenos tiempos pre-keynesianos, de imperio del

capitalismo sin desviaciones terceristas ni demasiadas consideraciones sobre

justicia y seguridad social, equidad y

otros contaminantes. Y por encontrarnos en tiempos de globalización, es decir,

en el mundo unipolar donde se impone la integración de las economías mundiales

bajo la égida de los países integrantes del Grupo de los Siete y, sobre todo,

de sus corporaciones transnacionales, el carácter estatal del petróleo y de su

industria en Venezuela es combatido, cada día con más fuerza y por todos los

medios de comunicación masiva, por los agentes internos de la “modernidad”.

En este sentido, la “apertura petrolera” ha

comportado, aún antes de adquirir ese nombre,

el desmontaje de todo el aparato interno de control y fiscalización de

las actividades petroleras, minimización de algunos instrumentos tributarios de

percepción de la renta petrolera, la liquidación de otros y la creación de un

nuevo y laxo ambiente político, legal y reglamentario para propiciar el retorno

triunfal de las grandes corporaciones a las posiciones dominantes dentro de la

industria petrolera venezolana. El colofón definitivo de este proceso será

puesto cuando se cumplan los propósitos del enclave transnacional entronizado

en los altos mandos de la propia empresa petrolera estatal, el cual impulsa la

desnacionalización de PDVSA mediante el reparto y venta de acciones de esa

empresa. (Véase

a este respecto las reiteradas declaraciones de Luis Giusti, Alberto Quirós

Corradi y ciertos investigadores del IESA; pero sobre todo el aviso de 4

páginas inserto en la edición latinoamericana de la Revista TIME del 21 de

julio de 1997, pagado con fondos públicos y en donde los directivos de la empresa

estatal petrolera identifican como una tarea prioritaria para ellos la de

“convencer a un público todavía demasiado nacionalista acerca de la

inevitabilidad de la privatización total de PDVSA”) [23]

Otro

caso paradigmático para el diseño de una geopolítica de la seguridad energética

estadounidense en el ámbito latinoamericano nos es referido en el trabajo, “El papel de México en la integración y

seguridad energética de Norteamérica”:

Tras los atentados terroristas del 11 de

septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono, y el despliegue de la

Doctrina de la Defensa Preventiva, para justificar el combate en contra del

terrorismos internacional que amenazaba la seguridad nacional de Estados

Unidos, la zona de influencia más cercana a este país cumple un papel clave,

pues los mecanismos e iniciativas destinados a proteger dicha seguridad

nacional estadounidense aumentaron, incorporando elementos económicos,

políticos y en materia de energéticos. [24]

En esta

obra, la Profesora Vargas Suárez destaca como “la política energética mexicana responde, en buena medida, a los

intereses de Estados Unidos”, país para el cual, aumentar la oferta de

hidrocarburos y de exportaciones de México es vital para su seguridad

energética, porque permitiría “reducir la

dependencia de aprovisionamientos petroleros de países considerados riesgosos”,

dentro de los cuales señala a tres de los actuales proveedores importantes: Venezuela, Rusia y Arabia

Saudita.

Ahora

bien, volviendo al eje central de nuestra exposición, referido a la evolución

del sistema de relaciones globales en el cual se generan las líneas

geopolíticas contemporáneas, al calor del “fin de la historia”, del mundo

unipolar y globalizado, bajo el “Consenso de Washington” y “El Nuevo Siglo

Americano” de los neoconservadores, podemos destacar las circunstancias en las

cuales se acentúan los procesos de centralización y concentración capitalista,

que conducen a una también renovada preeminencia del capital financiero sobre

el capital industrial, como lo atestiguan muchos analistas del proceso

económico contemporáneo [25].

Esos

procesos tienen también, y desde luego, incidencia en la modificación de las

relaciones económicas en el seno de la industria petrolera, en particular en

cuanto a la determinación y significación del precio del petróleo para

garantizar las inversiones que asegurarán los suministros del futuro. Esos

precios, determinados a partir de los mercados de “commodities”, de futuros y

opciones, de Wall Street, Chicago y la

City londinense van a divorciarse cada vez más de la evolución de las

relaciones entre oferta, demanda e inventarios, los manidos “fundamentos del mercado” a que hacen

referencia los analistas de los mercados físicos. Los mismos han alcanzado

niveles que han permitido hacer rentables, vale decir, “convencionales”, a

reservas petroleras antes consideradas “marginales”. [26]

Ello es

lo que ha permitido la desaforada búsqueda de nuevas localizaciones petroleras

y desarrollos tecnológicos que permitieran maximizar la extracción de los

recursos ya conocidos, desde las primeras plataformas submarinas del Mar del

Norte y de aguas profundas en el Golfo de México, Brasil y las costas

occidentales de África, pasando por las reservas de crudos bituminosos y

extrapesados de Canadá y Venezuela -hasta

hace poco marginales pero ahora “convencionales- y la proliferación de las

tecnologías de perforación direccional y horizontal, que unidas a la

fracturación hidráulica de rocas madres han conducido al reciente boom del petróleo de los esquistos.

El

costo de producir petróleo “ligero y difícil”, el light tight oil de los

esquistos, así como los de aguas profundas y arenas petrolíferas, se ha

convertido en el costo marginal de producción, definido éste como el costo de

extraer el último y más costoso barril requerido para satisfacer la demanda.

Ese costo está ligado en lo fundamental a los precios de largo plazo. Si los

precios caen por debajo de ese nivel, no habrá incentivos para producir esos

barriles y la demanda se mantendrá insatisfecha hasta que los consumidores

estén dispuestos a pagar más. Para que el suministro de petróleos procedentes

de esas tres fuentes se realice, los productores necesitan que sus inversiones

sean "rentables". Y la rentabilidad, al uso de las grandes

corporaciones petroleras, las denominadas "majors", acostumbradas a

los rendimientos cartelizados, significa la generación de una renta que

desborda cualquier parámetro de tasas internas de retorno características de

cualquier otro negocio sometido a normas comerciales convencionales.

Dada

esta premisa, para algunos analistas el costo de producción de estas fuentes

constituye un buen indicador de los precios futuros del petróleo. Diversas

fuentes consultadas estiman que ese precio debe estar en el entorno de los 90 a

100 dólares el barril en el corto y mediano plazo.

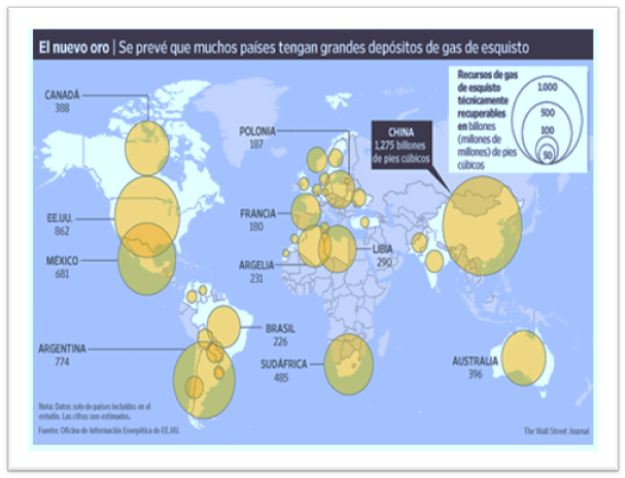

Esas

perspectivas de expansión de las fronteras petroleras existen en varios países,

en particular en los ya mencionados poseedores de reservas en aguas profundas y

arenas petrolíferas, añadiendo además a los países en cuyas rocas madres

–lutitas, esquistos- existen ingentes acumulaciones de hidrocarburos líquidos y

gaseosos.

Estos últimos,

sin embargo, deben afrontar obstáculos superiores a encontrados en los Estados

Unidos, país dotado de una infraestructura industrial y de transporte

inexistente en países como China, Argentina, México y Australia, poseedores de esos

yacimientos esquísticos. [27]

Ahora

bien debido a esos desarrollos tecnológicos y nuevos hallazgos que han

extendido y profundizado las fronteras tradicionales de las cuencas

petrolíferas, se plantea un nuevo panorama geopolítico, en el cual, cuando

menos para los Estados Unidos, el suministro energético pierde connotaciones

críticas inmediatas y puede dar paso a manejos estratégicos de largo plazo en

este campo.

La

realidad sobre el supuesto “peak oil”,

el pico de la producción petrolera a partir de cuya cumbre se iniciaría la

irremediable declinación que, como ya refiriéramos, había comenzado en 1971

para Estados Unidos y se había manifestado como fatalidad inexorable hasta 2010,

cuando la producción de ese país llegaba ya a los niveles mínimos de 5 millones

de barriles diarios, se ha revertido desde entonces y ha colocado a ese

indicador estadounidense a la par del de los mayores productores mundiales, en

más 7 millones de barriles diarios en 2013 y con perspectivas crecientes.

Para

los más optimistas, como se observa en el gráfico de Citi GPS que se anexa al final, para 2020 la producción de ese país

alcanzaría los 15 millones de barriles diarios, presunción que triplica el

crecimiento estimado por la Agencia Internacional de Energía para el 2035,

según se observa en el gráfico de esa fuente que presentamos y las proyecciones

del propio Departamento de Energía estadounidense para el 2040, que también

anexamos. Al respecto, en el ya citado estudio de Leonardo Maugeri, se sostiene

lo siguiente:

De un lado, el gran tamaño de los recursos y

la capacidad de la industria de desarrollarlos a través de constantes

innovaciones tecnológicas y reducción de los costos previstos en los primeros

pronósticos, sugieren la posibilidad de que los Estados Unidos puedan

convertirse en el mayor productor mundial en pocos años. De otro lado, las

características específicas del petróleo de los esquistos, -la intensidad de la

perforación en particular- lo hacen extremadamente vulnerables a las caídas de

precios y a la oposición ambientalista en áreas nuevas y habitadas. [28]

Según

los pronósticos del trabajo referido, basados en el análisis de más de 2000

pozos, los principales yacimientos actuales, Bakken y Eagle Ford comenzarán a

tener problemas con la intensidad de la perforación -vale decir, con lo costos,

en la segunda mitad de la década de 2020. Ello ha sido confirmado recientemente

en una nota de la publicación digital semanal Peak Oil Review:

Últimamente ha habido una cantidad inusual de

discusiones en la prensa financiera y en la industria del petróleo acerca de

las dificultades que enfrentan las empresas de extracción de petróleo de

esquisto y gas. Una encuesta realizada a 61 empresas de perforación de esquisto

muestra que la deuda se ha duplicado en los últimos cuatro años, mientras que

los ingresos han subido un 5,6 por ciento. Bloomberg dice que la lista de empresas

de extracción de petróleo de esquisto que están “estresados” financieramente es

"considerable", con los gastos por intereses comiéndose los ingresos

a un ritmo creciente. Incluso Rigzone, una perenne animadora de la industria,

está empezando a mostrar ambos lados de la historia del esquisto. Después de

citar a un par de líderes de la industria petrolera que ven muchos años o incluso décadas de

aumento de la producción de petróleo y gas de esquisto por delante, también

tienen en cuenta a aquellos que dicen que la industria se enfrenta a serios

desafíos en el mantenimiento de la producción de petróleo y gas. Entre los

"retos" están la necesidad de aumentar la perforación en momentos en

que las fuentes de capital se están secando; la necesidad de encontrar nuevos

yacimientos de petróleo distintos de Bakken y Eagle Ford; la necesidad de

reducir los costos de producción; la disponibilidad de agua; y el aumento de la

regulación federal de todo, desde las emisiones, a las aguas subterráneas, a

los ferrocarriles. Parece que algunos en la prensa financiera están empezando a

ver la escritura en el muro y están, al menos, dando a entender que hay

problemas por delante.[29]

Respecto

a la oposición ambientalista, se destaca la prohibición de esta explotación en

algunos países europeos, como Francia, cuyo yacimiento principal, con “reservas

en sitio” estimadas en 300 mil millones de barriles de crudo

("recuperables" 9 mil millones) y 180 billones de pies cúbicos de gas,

se designa con un nombre que lo dice todo: París. En los propios Estados

Unidos, para el yacimiento Monterrey, que atraviesa populosos y fértiles valles

de California, se estimaban reservas de petróleo de esquistos que triplicaban

los ya identificados en los yacimientos actualmente explotados de Bakken y

Eagle Ford, 19.000 millones de barriles, pero hasta ahora, las autoridades de ese Estado -el más poblado,

regulado y ambientalmente sensibilizado de toda la Unión- se habían negado a

autorizar actividades prospectivas y productivas, resistiendo las presiones de

los eternos interesados en la expansión petrolera. Justamente, una muestra de

esas presiones, que se multiplican ante la evidencia de que el boom actual tiene límites cercanos, la encontramos un

estudio auspiciado por varias universidades y centros de divulgación de ese

Estado, “Powering California”, que

compara la posible explotación de Monterrey con una nueva “fiebre del oro negro”

que multiplicará la riqueza de los californianos. [30]

Pero

hete aquí lo que sucede cuando se están analizando procesos en desarrollo y

estimaciones del futuro: la realidad suele presentarse con insólita

contundencia, haciendo irrelevante algunas discusiones, tal como la que venimos

desarrollando, pero que dejamos como muestra de la complejidad de las

pretensiones futurológicas, cuando no se tienen a mano datos confiables y se

depende de estudios sesgados promovidos por los interesados en el negocio, de

uno y otro bando.

Pocos

días después de escribir las anteriores líneas sobre “Powering California” explota ante nosotros un reporte de la Energy

Information Administration del Departamento de Energía de los Estados Unidas,

cuyos detalles, según declara Adam Sieminski, Administrador de ese organismo el

21 de mayo pasado, serán publicados el próximo mes y según el cual, por retos infranqueables hasta ahora por la

tecnología disponible, se reducen en un 96% las supuestas reservas

recuperables estimadas en 13.700 millones de barriles en 2011, hasta una

magnitud inferior a los 600 millones de barriles. [31]

Según cálculos

simples de las fuentes consultadas esto evaporará la fabulosa oportunidad para California, con la cual soñaba el

Gobernador Jerry Brown, ya dispuesto a modificar las regulaciones vigentes en

ese Estado para permitir el desarrollo del “fracking” y otros procesos más

agresivos, como la “acidificación” de

los yacimientos, al desmoronarse los estimados de ingresos fiscales y nuevos

empleos, en proporciones también millonarias: los 24 mil 600 millones de

dólares de ingresos fiscales esperados se reducen a 984 millones y los 2,8

millones de nuevos empleos se reducen a 112 mil. Y ello, si las nuevas modestas

magnitudes –equivalentes a 33 días de los requerimientos petroleros de Estados

Unidos- continúan estimulando los emprendimientos de las corporaciones

interesadas hasta ahora. [32]

Con

todo, las novedosas producciones de “light

tight oil” y “shell gas” de los

yacimientos de Bakken, Eagle Ford y Marcellus ya han convertido a ese país en

un exportador neto de gas natural licuado y, en menores magnitudes, de productos petroleros. Más aún,

ya se han registrado movimientos de los clásicos “lobbies” petroleros que, en

esta oportunidad, promueven medidas legislativas para suspender o anular la

prohibición que pesa desde los años setenta del siglo pasado sobre la

exportación de crudos.

Las

consecuencias para el mercado petrolero global

de este “boom” son trascedentes, pero todavía parece demasiado pronto

para evaluarlas en toda su significación geopolítica.[33]

Así por

ejemplo, en su World Energy Outlook de 2012, la Agencia Internacional de

Energía estimaba que Estados Unidos superaría la producción saudita en 2020 y que

ya para entonces se comenzarían a sentir el impacto de las nuevas medidas de

eficiencia en el uso de los combustibles para el transporte. Ambos procesos darían

lugar a una caída continua de las importaciones petroleras de ese país, hasta

el punto de convertirlo en un exportador neto cerca del 2030. Todo lo cual

aceleraría el cambio de dirección del comercio petrolero internacional hacia

Asia, trasladando el foco de atención hacia la seguridad de las estratégicas rutas que llevan el petróleo

del Medio Oriente hacia los mercados asiáticos. [34]

Sin embargo, estas conclusiones han sido revisadas en días recientes por la misma Agencia. En efecto, en su World Energy Investment Outlook, publicado a principios de este mes de junio de 2014, sostiene que los aumentos en la producción de petróleo de esquisto EE.UU. no continuarán indefinidamente y podrían y comenzarían a “salir de la corriente” a partir del 2020. Explica que después de este año, los EE.UU. se convertirán en más dependientes del petróleo del Medio Oriente. Esta es un cambio radical por parte de la AIE, que como hemos visto, en sus pronósticos del 2012 había sido muy optimista sobre las perspectivas de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. [35]

Por lo

pronto, y sin contar con los contradictorios pronósticos, la realidad se comienza a manifestar en la ya

citada incorporación a la producción estadounidense de casi dos millones y

medio de barriles diarios adicionales entre 2010 y 2013,

En un

primer momento, por tratarse de crudos extra-livianos, esa producción ha

afectado las importaciones de países productores de crudos similares, en particular

Nigeria y la propia Arabia Saudita. [36]

La significación geopolítica de esta inusitada involución queda en evidencia al considerar la incomodidad manifiesta de los dirigentes sauditas que ven en estos desarrollos una posibilidad de pérdida de su papel como principal aliado de los Estados Unidos en el mundo árabe, uno de los temas de agenda en la reciente visita del Presidente Obama al Rey de Arabia Saudita.

De

hecho, algunos analistas creen ver en esta novedosa “seguridad energética” la

explicación de comportamientos no

convencionales del gobierno estadounidense en la gestión de los conflictos que

se desarrollan en áreas geopolíticamente sensibles. En particular, es notorio

el nerviosismo de la dirigencia israelí, manifiesto en las frecuentes e

inusitadas visitas de su Primer Ministro a Washington, frente la moderación de la administración

Obama en el caso del conflicto sobre el desarrollo nuclear iraní, que permitió

el inicio de negociaciones multinacionales específicas con ese gobierno, amén

de una redefinición de lo que se consideraría una “línea roja” infranqueable en

esa materia y, consecuentemente, una moratoria de las sanciones a las que Irán

se habría hecho acreedor. En el mismo sentido se ha evaluado la anuencia

norteamericana frente a la iniciativa de Rusia de propiciar una negociación

regida por las Naciones Unidas en el caso de Siria. Ambos casos, por cierto, han

fundamentado la ya señalada “incomodidad” saudita, acérrimo adversario de Irán

por el liderazgo regional musulmán y financista - promotor de la insurrección

jihadista en Siria.

Sin

embargo, otras opiniones consultadas consideran que nada de ello puede significar

un cambio sustancial de la injerencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente

o en la estructura de sus alianzas. Aun cuando su presencia militar sea

inferior a la de los tiempos posteriores al 11 de septiembre, su “preocupación”

por la inestabilidad política de la región se mantendrá por mucho tiempo. [37]

En este

mismo sentido se pronuncian investigadores del CSIS (Center for Strategic &

Interntional Studies) en un reciente trabajo, "New Energy, New

Geopolitics" en el cual se analizan

las opciones geopolíticas de los Estados Unidos en los probables escenarios de

desarrollo del shale gas y el light tight oil, desde el más pesimista, acorde

con los pronósticos de quienes sostienen que se trata de una veta productiva

temporal que declinará en la próxima década y que, además, estará limitada a la

región norteamericana, hasta los más optimistas que consideran que el

desarrollo tecnológico vencerá los límites que imponen los costos y expandirá

el desarrollo de esos productos a todas las localizaciones, dentro y fuera de la

América del Norte, donde ya se estiman considerables reservas recuperables, tal

como nos las presentan los escenarios de IHS para el 2040 que insertamos al

final de este texto.[38]

Cualquiera

de estos escenarios debe determinar, según las autoras del estudio del CSIS que

comentamos, una postura geopolítica específica de los Estados Unidos, que podrá

oscilar entre promover la estabilidad de los mercados energéticos para fomentar

economías más fuertes y aumentar la estabilidad geopolítica, o tomar el camino

de utilizar las nuevas ventajas obtenidas en la producción de gas y petróleo

como instrumentos al servicio de más amplios objetivos económicos y

geopolíticos. [39]

Todo lo

anterior queda condicionado a las nuevas constataciones de la Agencia

Internacional de Energía y de la propia Administración de Información de

Energía de los Estados Unidos sobre las limitaciones volumétricas y temporales

del denominado boom de los esquistos.

Podemos

encontrar manifestaciones de posicionamiento geopolítico-energético en otros

conflictos en desarrollo en la actualidad, como el Ucraniano-Ruso que, aunque

tiene implicaciones petroleras y energéticas, éstas, sin embargo, no afectan

directamente a los Estados Unidos, pero son de una gran significación para la

Unión Europea, a la cual fluye el vital suministro de gas natural ruso,

atravesando, en parte, territorio ucraniano. El conjunto de intereses económicos

involucrado es de una magnitud tal que ha permitido que la toma de Crimea por

Rusia haya sucedido con poco efectivas protestas occidentales, al admitir, de

hecho, tanto los Estado Unidos como la Unión Europea, que ese asunto es

pertinente al espacio geopolítico ruso, en el cual no es posible intervenir sin

muy sensibles “daños colaterales”.

Para colmo de moderación, se asoma como una solución a mediano plazo, que

disminuiría la extrema dependencia europea del gas ruso, precisamente, el

aumento del suministro de gas natural estadounidense a Europa, y a Ucrania en

particular.

Por

supuesto, esta crisis política sigue en desarrollo y el aumento de las

tensiones entre Estados Unidos, Europa y Rusia continúa cada día, con marchas y

retrocesos, revueltas nacionalistas de signo antagónico, movimientos tácticos,

amenazas de sanciones, referéndum, elecciones, etc., pero el trasfondo

energético será determinante en el sentido y contundencia de las piezas que

moverán los diversos contrincantes.

El último

hito resaltante, hasta ahora, de este pugilato geopolítico lo constituyó el

contrato de suministro de gas ruso a China por 30 años y un monto total de 400

mil millones de dólares, suscrito el 20 de mayo pasado, el cual representará

una gigantesca válvula de escape para Rusia en cuanto a las posibles

limitaciones que podría sufrir su suministro de gas a Europa como consecuencia

de los conflictos en curso. Para evaluar la magnitud y oportunidad de este

acuerdo, que tenía diez años negociándose, debe considerarse que se trata del

mayor contrato firmado por Gazprom en toda su historia. [40]

Ulsun

Gunnar, en artículo publicado en Global

Research el 22 de mayo pasado, considera este acuerdo como “El contrato de gas del Siglo”, con

implicaciones geopolíticas globales y sostiene lo siguiente:

Para Rusia será difícil encontrar otro mercado

en el cual vender los 160 mil millones de metros cúbicos de gas que exportó a

Europa el año pasado. El nuevo trato con China se espera que comience con 38

mil millones de metros cúbicos de gas al año, cerca de la cuarta parte de lo

que exporta a Europa. Se están construyendo gasoductos adicionales y el monto

del gas enviado a China seguramente se expandirá para cubrir la demanda futura.

Aunque el nuevo contrato no será un sustituto

de los mercados europeos, la capacidad de Rusia de cerrar 40 mil millones de

gas de sus envíos a la Unión Europea puede convertirse en una persuasiva pieza

de negociación, tal que el gas de esquistos de los Estados Unidos será incapaz

de compensar en el futuro previsible, si es que acaso ello será posible alguna

vez. [41]

De todo lo expuesto en las páginas anteriores podemos concluir que el petróleo, y los hidrocarburos en general, continúan constituyendo, ahora y en el futuro previsible, un elemento motivador del comportamiento geopolítico de las principales potencias industriales y, en general, de todos los países, sean consumidores o productores. Ello se fundamenta en que todos los pronósticos avizoran un panorama energético global dominado en las próximas décadas por el gas natural, los hidrocarburos líquidos y el carbón, fuentes que sumarían más un 85% por ciento del suministro esperado hasta la cuarta década de este siglo. Así lo anuncian los pronósticos de British Petroleum para 2035:

Todo

ello, a pesar de sus conocidos efectos generadores de calentamiento global, los

cuales se dejan de lado por las urgencias del desarrollo de las economías

emergentes y ante la realidad de las considerables limitaciones políticas, técnicas

y económicas de las alternativas “limpias” y renovables disponibles –energía

hidráulica, solar, eólica, geotérmica, etc.- y de las muy posibles ominosas consecuencias

de una masificación nuclear sobre la cual no se han generado los controles

necesarios para hacerla absolutamente confiable, como lo demostraron los

accidentes mayores de Three Mile Island en 1979, categoría 5, Chernobyl en 1986,

categoría 7, y Fukushima en 2011, categoría 7, y cuya utilización masiva ha

sido comparada con un "pacto fáustico", dados los 25.000 años de vida

media radiactiva de su principal desperdicio, el más peligroso material que ha

manejado la humanidad: el plutonio. [42]

Con el

petróleo y el gas de los esquistos, los crudos extra pesados de Venezuela y

arenas bituminosas de Canadá, los de aguas profundas de Brasil, Angola y el

Golfo de México, recursos ahora convencionales, y que determinarán el costo

marginal de las futuras inversiones en el sector, el espacio geográfico hidrocarburífero

global se amplía, dejando de estar relativamente concentrado en el Medio

Oriente y abriendo espacio a nuevas localizaciones en diversas partes del

globo, desde los océanos polares hasta los mares tropicales.

En

cualquier caso, lo conducente será explorar el sentido de los nuevos vectores

de la geopolítica energética, que seguirá siendo motor de una industria en la cual el componente estatal es y será

ineludible para todos los protagonistas de ese mercado.

Ello

nos toca directamente a los venezolanos, quienes no podemos ser espectadores

pasivos de esos escenarios y, por el contrario, debemos continuar generando las

iniciativas políticas, económicas, técnicas y geopolíticas que nos doten de los

instrumentos indispensables para la defensa de nuestra soberanía sobre los

recursos de nuestro subsuelo. UNASUR, Mercosur, ALBA, Petrocaribe, son nombres

paradigmáticos de una voluntad política de reafirmación soberana.

CMP, junio 2014

THE

SHALE GALE: "El vendaval de esquisto" (AIE 2014)

[1]

Lenin, Vladimir Ilich El imperialismo, fase suprior del

capitalismo, OBRAS, TOMO V (1913-1916). Edición: Progreso, Moscú 1973. Hilferding, Rudolf 1910. El Capital Financiero, Editorial Tecnos S.A, Colección de Ciencias Sociales, núm. 29.Madrid, 1963.

[2]

O’Connor, Harvey, El imperio del petróleo, Ediciones Especiales, Imprenta Nacional de

Cuba, La Habana 1961. Véase también: Sampson, Anthony, Las siete hermanas, Grijalbo, Barcelona, España, 1977, Medvin, Norman, The energy Cartel, Vintage

Books, Random House, 1974.

[3]

Tugendhat, Christopher, Petróleo el mayor negocio del mundo, Alianza Editorial, Madrid, 1969, Blair, John M., The Control of Oil, Pantheon Books, New York 1974, Odell,

Peter, Petróleo y poder mundial,

Tiempo Nuevo, Caracas 1970.

[4]

Bergier,

Jacques y Thomas, Bernard, La Guerra Secreta del Petróleo, Colección

Rotativa, Plaza y Janés, Barcelona, España 1968. Connant,

Melvin y Fern Racine Gold, Geopolítica

de la Energía, Editorial Fraterna

S.A., Buenos Aires 1980.

[5] http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/1955/index.html

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/1975/

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2005/index.html, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/index.html

[6]

Harwich

Vallenilla, Nikita, Asfalto y

revolución, la New York & Bermúdez Company, Fundación para el Rescate

del Acervo Documental Venezolano, Monte Ávila Editores, Caracas 1991.

[7]

Rodríguez

Campos, Manuel, Venezuela 1902: La

Crisis Fiscal y El Bloqueo, Fondo Editorial de Humanidades y Educación,

UCV, Caracas 1983.

[8] O'Connor, Harvey, México el

abanderado en Crisis Mundial del Petróleo,

Ediciones y Distribuciones

Aurora, Caracas 1962. Págs.

[9]

O'Connor,

Harvey, Venezuela, Dictadura y

Democracia, en Loc. Cit. págs. 142-154.

[10]

Edwin Lieuwen,

Petróleo en Venezuela, una historia.

Cruz del Sur Ediciones, Caracas 1964.

[11] Angelier, Jean Pierre La Renta Petrolera, Editorial

Terra Nova, México 1980, Mommer, Bernard, Renta del suelo e historia,

Ferrán, Bernardo, Los precios del petróleo, Banco Central de Venezuela,

Colección de Estudios Económicos, No. 10, Caracas, 1982. Massarrat Mosen, Crisis de la energía o crisis

del capitalismo.

[12]

Mieres, Francisco, Una Crisis de Verdad Verdad, Mimeo CEAP, 1975. Pág.

1.

[13] Mieres, Francisco, Crisis

Capitalista y Crisis Energética, Editorial

Nuestro tiempo, México 1979.

[14]

Meadows, D. l,

Meadows, D. L., Randers J. y Behrens W. Los

límites del crecimiento, Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la

humanidad Fondo de Cultura Económica, México 1972, Mesarovic, Mihajlo y

Pestel, Eduard, La Humanidad en la